現代の日本は、かつてないほど物質的に豊かになりました。けれども、その一方で「孤独」「分断」「子育ての疲弊」といった言葉が日常にあふれています。

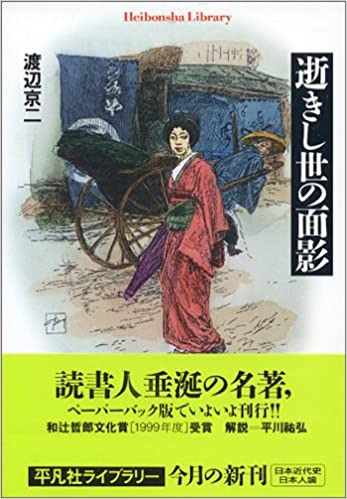

渡辺京二氏の名著『逝きし世の面影』(1998)は、そんな時代にこそ読み返されるべき一冊です。

この本が描くのは、幕末から明治初期に日本を訪れた外国人たちの目に映った「近代化前の日本社会」

彼らが驚いたのは、物の少なさではなく、「貧しくても明るい人々の暮らし」でした。

特に印象的なのは、街中で自由に遊び、笑い声をあげる子どもたちの姿です。

外国人が見た「不思議な国・日本」

19世紀、日本を訪れた多くの西洋人は、この国を「不思議なほど穏やかで、優しい人々の国」と記録に残しました。盗みがほとんどなく、貧しくても誇りを持ち、互いに助け合って生きていた。

それが彼らの見た“江戸の日本”だったのです。

ある宣教師は、「日本の子どもたちは笑顔で遊び、泣いている子を放っておかない」と書き残しています。

イギリス人旅行家のイザベラ・バードは、「日本の子どもはいつも清潔で、誰からも優しく扱われている」と驚嘆しました。

外国人の記録には、江戸の庶民がどれほど「子どもを社会の宝」として扱っていたかが、はっきりと残されています。

それは単なる家族愛ではなく、共同体全体で育てる文化でした。

「国の本は家にあり、家の本は教にあり」

社会全体で子どもを育てた江戸の仕組み

江戸時代の子育てには、現代とはまったく違う前提がありました。

子どもは「家のもの」ではなく、「村や町のもの」

つまり、社会の一員としてみなされていたのです。

近所の大人は、他人の子どもであっても平気で叱り、時に世話をしました。「子どもが泣いていたら、通りすがりの人が抱き上げてあやす」――そんな光景が当たり前にあった時代です。

教育の場でも同じです。寺子屋では、学問よりも礼儀や思いやり、人との調和を重んじました。

遊びの中にも学びがあり、子どもたちは地域の中で自然に社会性を身につけていきました。

子どもがのびのびと外で遊ぶ――それは、社会全体が安心と信頼でつながっていた証でもあります。

『逝きし世の面影』に描かれるこの姿は、単なる昔話ではなく、「共同体の温度」がどれほど人を支えていたかを教えてくれます。

近代化が壊した“やさしい共同体”

しかし、明治維新による近代化は、こうした共同体の形を一変させました。

富国強兵と産業化が進み、家族や地域よりも「個人の成功」「国家の発展」が優先されていきます。

渡辺京二氏はこれを「近代化の光が照らした影」として描きました。

近代の価値観は、人々を生産性で測り、自然や他者との関係を“効率”で切り分けていきました。

その結果、子どもたちは「労働力」「教育資源」として扱われるようになり、社会の中で自由に遊ぶ場所を失っていったのです。

明るく笑う子どもの姿は、かつての“幸福の象徴”でした。

けれども近代の中で、それは「管理」や「教育目標」のもとに置かれるようになりました。

子どもを社会で育てる文化は、近代化の波に飲まれて静かに消えていったのです。

特に戦後は酷いものです。

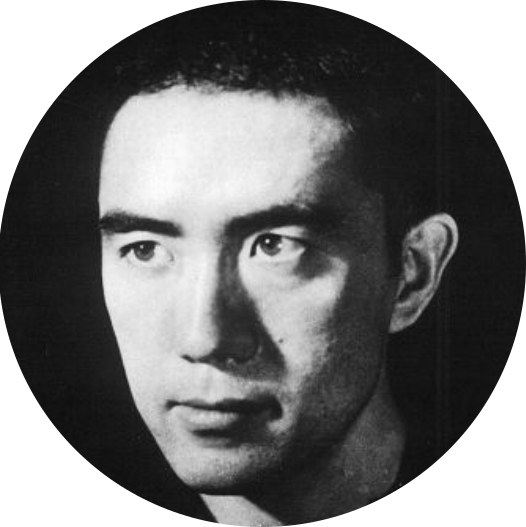

「戦後の教育は、人間の精神を骨抜きにした。」

「戦後の教育は、自由を教えたつもりで、実は無責任を教えた。」

— 三島由紀夫『私の中の日本』(1969年 講演)

この言葉は、彼が全国講演で繰り返し述べた趣旨の要約として引用されることが多いです。三島は、戦後の教育が「個人の自由」を強調するあまり、責任・規律・美徳を軽んじたことを問題視していました。その結果、子どもたちが「何のために生きるのか」という精神的な軸を失った、と述べています。

渡辺京二氏が伝えたかったこと

『逝きし世の面影』は、単なる「江戸時代はよかった」という懐古ではありません。

著者・渡辺京二氏は、近代の発展が「人間らしい生」を犠牲にしてきたことを深く憂えています。

「人間が自然や他者と調和して生きる社会を失った」― その喪失を直視することこそ、未来への第一歩だ

と、彼は訴えています。

渡辺京二氏の筆は静かですが、その言葉には痛烈な文明批評が潜んでいます。

彼にとって「子どもの笑顔」とは、社会全体の健やかさを映す鏡。

もし子どもが笑えない社会なら、大人もまた幸福ではない――それがこの本の根底に流れる思想です。

現代に問う――もう一度、子どもが笑う社会へ

現代の日本では、「子育ては親の責任」という意識が強まっています。

しかしそれは、裏を返せば「親だけに背負わせている」ということでもあります。

孤立した子育て、つながりのない地域、子どもの声を騒音とみなす社会――。

私たちはいつの間にか、「社会で育てる」という知恵を手放してしまいました。

けれども、江戸の人々が築いた“やさしい共同体”は、理想論ではありません。

近所で挨拶を交わす、子どもの声に耳を傾ける、誰かをさりげなく支える。

そうした小さな行動の積み重ねが、かつての日本を支えていたのです。

『逝きし世の面影』を読むことは、過去を懐かしむことではなく、未来をもう一度「人間の尺度」で考えること。

子どもが安心して笑える社会とは、すべての人が支え合える社会でもあります。

まとめ

江戸の町には、子どもの笑い声が絶えなかったといいます。

それは、社会全体がつながり、支え合い、生きる喜びを共有していた証です。

渡辺京二氏の『逝きし世の面影』は、そんな時代の「面影」を私たちに見せてくれます。

それは単なる過去の幻ではなく、現代の私たちがもう一度取り戻すことのできる“生き方の記憶”です。

子どもが笑っている社会は、大人もまた幸せである。

その単純な真実を思い出すとき、未来は少しだけ優しくなる。

最後に『小さきものの近代』渡辺京二著、おすすめ本です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

井上毅が教育勅語の起草に関わる際に残した草案文の一節です。

彼は、国家の礎は家庭にあり、そして家庭の礎は親子の教え合い・徳育にあると考えていました。

この文脈でいう「教」は単なる学校教育ではなく、家族・地域で子を育てる日本の伝統的な教育風土を指します。したがって、これはまさに「子どもを大事にしていた時代の日本」を象徴する井上の思想です。