私たちが普段使っている電子マネー(SuicaやPayPayなど)は、便利で全国どこでも使えます。

でも、『くまモンPay』はひと味違います。

熊本県発のこの地域通貨は、QR決済で地元消費を循環させる設計に加え、ブロックチェーン基盤により取引の透明性と信頼性を確保しています。

全国対応のタッチ決済も備えつつ、地元で使うとポイントが還元される仕組みは、地域経済を直接支えるデジタル通貨としての役割も果たしています。

本記事では、くまモンPayがどのように地方創生とデジタル技術を結びつけているのか、その仕組みやメリットを解説します。

下表は、PayPayとの違いを示したものです。

| 項目 | くまモンPay | PayPay |

|---|---|---|

| 運営主体 | 熊本県および地域金融機関・自治体連携 | ソフトバンク・ヤフー(PayPay株式会社) |

| 対応エリア | 熊本県中心(QR決済)/全国(タッチ決済) | 全国 |

| 決済方式 | QRコード決済+Visa/iDタッチ決済 | QRコード・バーコード決済 |

| 決済対象 | QR:県内加盟店のみ タッチ:全国のVisa・iD加盟店 |

全国のPayPay加盟店 |

| ポイント還元 | QR決済のみ対象(地域ポイント) | 全国どこでも対象(PayPayポイント) |

| 還元目的 | 地域経済循環・地方創生 | 全国共通の消費促進・決済利用拡大 |

| 利用残高の仕組み | プリペイドチャージ式(ウォレット連携) | 銀行口座・クレカ・残高チャージ対応 |

| 加盟店手数料 | 地域支援のため比較的低め(自治体補助あり) | 標準1.6〜1.98%程度 |

| 特徴 | 地域通貨+ブロックチェーン基盤で透明性高い | 決済・送金・ポイント・投資など多機能 |

電子マネーとは違う、くまモンPayは「地域通貨」として設計されている

くまモンPayは、全国チェーンでの利便性を追求した電子マネーとは異なり、熊本県内の経済を循環させるために生まれた「地域通貨」です。

チャージや決済を通じて地域にお金が還元され、使えば使うほど地元が元気になる設計になっています。単なる決済アプリではなく、ブロックチェーンによって信頼性と地域経済のつながりを両立させた、新しい地域マネーの形です。

くまモンPayがブロックチェーンを採用した理由を、「くまモンC(Community Coin)」という構想から紐解く

くまモンPayが導入された背景は、熊本独自の「くまモンC(Community Coin)」という地域通貨構想を理解すれば見えてきます。

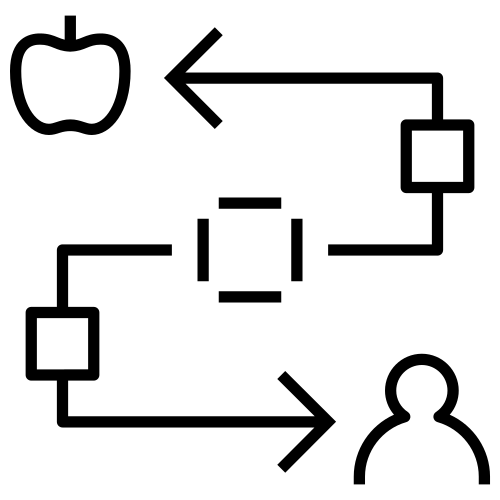

これは、単にキャッシュレス化を進めるための仕組みではなく、「地域の中で通貨と信頼を循環させる」ことを目的としたデジタル基盤になり得ます。

ブロックチェーンは、その理念を支える技術として採用され、取引の透明性と地域内経済の信頼性を両立する仕組みとして期待されます。

この通貨の最大の特徴は、「お金」ではないことです。

社会への貢献に対して、“ありがとう”を形にする地域内循環型の信用インセンティブ

出典:『くまモン!Payを活用した、熊本発の“人間中心経済”の創出に向けて 2025 夏』

この理念は循環型経済のモデルになることでしょう

地域に還元されるポイント、全国で消費されるポイント ― くまモンPayとPayPayの根本的な違い

一見すると同じキャッシュレス決済に見えるくまモンPayとPayPayですが、その「ポイントの流れ」は全く異なります。

くまモンPayは、熊本県内での利用を通じて地域に還元される“地域循環型”のポイント設計です。

一方、PayPayは全国の加盟店で利用される“消費拡大型”のポイント構造です。どこで、誰に、どんな経済効果をもたらすか──この違いが両サービスの本質を分けています。

なぜくまモンPayのポイントはQR決済限定なのか?

くまモンPayは、VisaやiDによるタッチ決済にも対応していますが、ポイント還元の対象となるのはQRコード決済のみです。これは、地域加盟店での利用を確実に可視化し、熊本県内に経済効果を還元するための設計だからです。

QR決済を通じて「どこで・誰が・地域にどう貢献したか」が記録され、地域経済の循環を正確に支える仕組みになっています。

まとめ

くまモンPayの挑戦は、単なるキャッシュレス化ではなく、「信頼を可視化する地域経済」の構築です。

ブロックチェーンによって取引の透明性と履歴の正確性が担保されることで、地域通貨が安心して循環する基盤が整います。

将来的には、地域ポイント・行政サービス・観光支援などが一体化し、熊本発の「信頼型デジタル経済圏」として広がっていく可能性を秘めています。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!